専門的な歯周病治療を受けていただくことができます

- 歯茎から血が出る

- 歯茎が赤く腫れている

- 口臭を指摘される

- 歯が冷たいものでしみる

- 歯がぐらついてしっかり噛みにくい

このような症状がある場合、それは歯周病かもしれません。

当院では、日本歯周病学会の認定医が専門的な歯周病治療を行っています。

歯周病は適切に治療をすれば、治癒、改善が見込める病気です。上記の症状でお悩みの方は是非一度当院までご相談ください。

当院では、日本歯周病学会の認定医が専門的な歯周病治療を行っています。

歯周病は適切に治療をすれば、治癒、改善が見込める病気です。上記の症状でお悩みの方は是非一度当院までご相談ください。

日本歯周病学会認定医による歯周病治療

当院では日本歯周病学会によって認定を受けた歯周病認定歯科医師が在籍しています。歯周病治療というのは、一般的な歯科医院でも受けられますが、当院では、より科学的根拠に基づいた、専門的な歯周病治療を受けていただくことができます。

歯周病認定医とは

日本歯周病学会認定医とは、数々の難しい基準をクリアした高いレベルの歯周病治療を行っている歯科医師に対し、厚生労働省が与える資格です。

歯周病認定医として認められるためには、次の条件をクリアしている必要があります。

歯周病認定医の条件

- 日本歯周病学会の正会員として、3年以上継続して在籍していること。

- 日本歯周病学会指導医の元で3年以上の研修を受け、歯周病学に関する知識と臨床経験を有すること。

- 日本歯周病学会の学術大会において、認定医・専門医教育講演を受講していること。

- 倫理講演の受講

歯周病認定医は一度取得すると永久に保持できるものではなく、資格を保持するために、5年ごとに、学会参加・症例発表・研修会参加等を必須とした更新が必要となります。つまり、継続的に歯周病の研鑽を積んでいることが必要条件となります。

当院では、歯周病認定医が歯科衛生士と協力し、患者さまに合わせた治療プログラムで、より原因にアプローチした精度の高い歯周病治療を行っております。歯周病でお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。

歯周病とは

歯を失うだけでなく、体の健康も脅かす細菌感染症

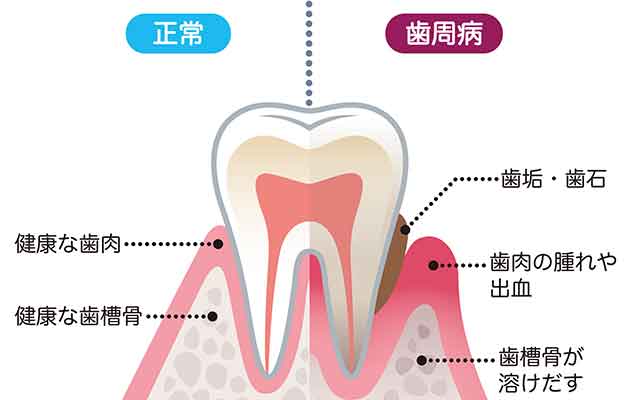

歯周病とは、歯周病菌の感染によって引き起こされる病気で、むし歯とともに歯を失う病気として知られています。

日本において歯周病にかかっている人はとても多く、成人の8割が歯周病にかかっている、もしくはその予備軍だと言われています。

また、歯周病は歯を失うだけでなく、身体中に影響を及ぼし、糖尿病や心臓病などのさまざまな重度の全身疾患を起こすことも明らかになっています。

歯周病は、かつては"治らない病気"だとされていましたが、現在では治療法が確立しており、適切な治療を行うことで、進行を止める、もしくは治癒させることも可能です。

歯周病の進行度と症状

歯周病は、"歯肉炎"から始まり放っておくと"歯周炎"へと進行していきます。進行過程として、歯肉炎→軽度歯周炎→中等度歯周炎→重度歯周炎へと変化していきます。

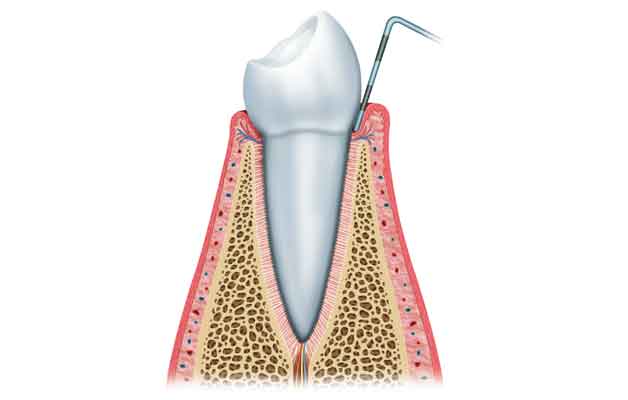

■歯肉炎

歯茎に炎症が起こった状態です。お子さまや若い人によく見られます。軽にご相談ください。

- 症状

- 歯茎が炎症を起こして赤く腫れます。歯ブラシを当てると容易に出血し、歯ブラシの刺激でも痛みを感じやすくなります。

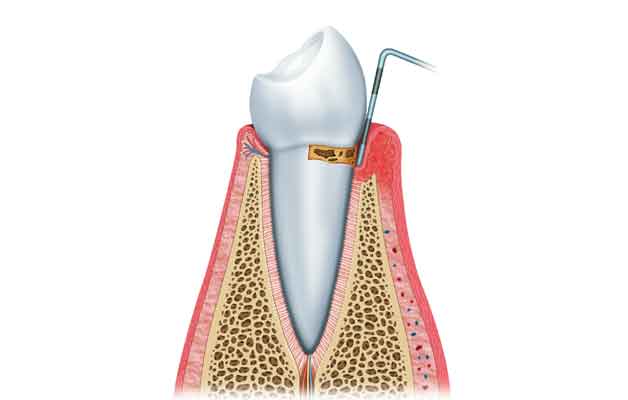

■軽度歯周炎

歯肉炎で歯茎が腫れた状態が続くと、歯と歯茎の間に深い溝(歯周ポケット)ができてしまい、そこに歯周病菌が繁殖して骨を破壊し始めます。

- 症状

- 歯茎の腫れと出血に加え、骨の破壊と共に次第に歯茎が下がり、歯が冷たいものでしみやすくなります。また、歯が長く見えるようになってきます。さらに、口臭も強くなってきます。

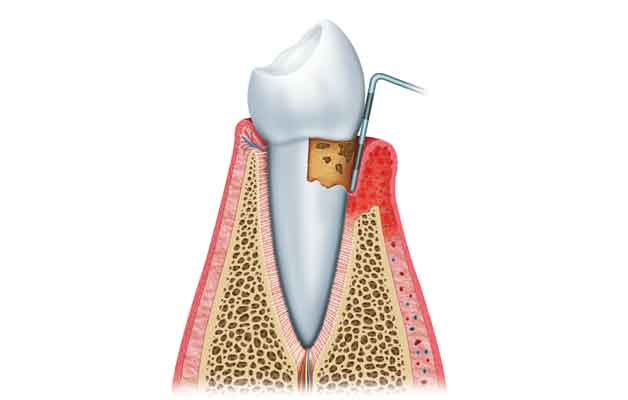

■中等度歯周炎

歯の周囲の骨はさらに破壊され、歯を支える力が弱くなってきます。歯周ポケットもさらに深く、ポケット内部に細菌がさらに増殖します。

- 症状

- 歯茎の腫れ、出血、冷たいものでしみる知覚過敏に加え、歯のぐらつき、歯と歯の隙間が大きくなる、物が詰まりやすくなる、歯茎から膿が出る、歯茎が大きく腫れる、口臭がひどくなる、といったことが起こってきます。

■重度歯周炎

歯の周囲の骨はほとんど破壊されています。

- 症状

- 歯茎が膿を持って大きく腫れることが増え、歯のぐらつきがひどくなって歯が浮き、物が噛みづらくなります。ひどい場合には自然に抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病の原因

歯周病の原因は、飲食物に含まれる糖分をお口の中の細菌が分解して作り出すプラークです。歯と歯茎の境目に溜まったプラーク中にいる歯周病菌が毒素を出し、歯茎に炎症を起こします。

歯茎に炎症が起こって歯茎が腫れると、その部分の歯茎の溝が深くなり、さらに歯周病菌がその部分に蓄積し、歯周病菌が出す毒素によって骨が破壊されていきます。

歯周病の治療法

上記の"歯周病の原因"で述べたように、歯周病の原因は、歯の周囲に溜まったプラークだという説が最も有力です。そのため、歯周病治療の方法は、基本的に"口腔内から歯周病菌を減らす"ということを中心に行います。

歯周病の治療は、進行度に応じて、次のような治療を組み合わせて行っていきます。

歯周基本治療

まずは、歯周病治療の基本となる"歯周基本治療"を行います。

プラークコントロール

歯周病を治すためには、まず毎日のケアにより、歯の周りにプラークがたまらないようにすることが最も大事です。具体的には、毎日の食事の摂り方、歯磨きの仕方に注意し、プラークをためないことを目指します。

歯科医院では、食生活におけるアドバイスや、お一人おひとりに合わせた正しいブラッシング方法について指導を行います。

プラーク・歯石除去

スケーリング

スケーラーという器具を用いて、歯の表面についたプラークや歯石を除去していきます。

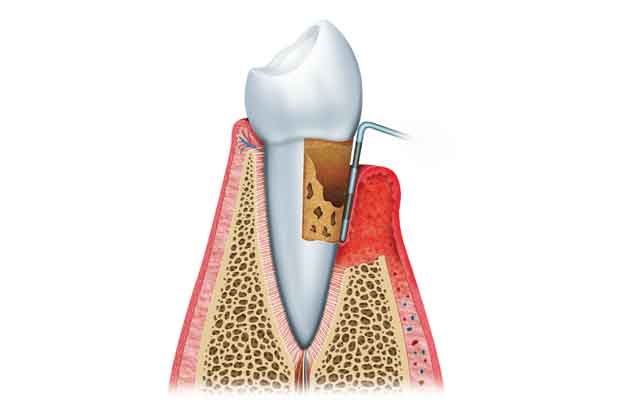

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

歯周ポケットの内部に溜まったプラークや歯石、歯根表面に付着した汚染されたセメント質を除去し、歯根の表面を滑らかに仕上げます。

日本歯周病学会認定医による再生療法で歯の寿命を延ばせます

歯周病は、進行するほど治療が難しくなる病気です。

軽度の歯周病であれば多くの歯科医院でも十分に治療が可能ですが、中等度以上の歯周病になってくると、専門的な技術、知識、経験があるかどうかで治療の結果にも違いが出てきます。

軽度の歯周病であれば多くの歯科医院でも十分に治療が可能ですが、中等度以上の歯周病になってくると、専門的な技術、知識、経験があるかどうかで治療の結果にも違いが出てきます。

当院では、歯周病治療を専門的に習得した日本歯周病学会認定医が歯周組織再生療法を行っておりますので、歯周病によって失われた骨や歯茎などの組織を再生し、患者さまの歯をできる限り長持ちさせていくことが可能です。

歯周組織再生療法

歯周病によって失われた歯周組織を再生させる治療法です。歯周組織再生療法とは、歯周病によって失われた歯周組織を再生させることができる治療法です。

歯周病は進行するにつれ、歯の周囲の「骨」や「歯根膜」といった歯周組織がだんだんと壊されていき、歯を失う方向に向かっていきます。

従来の歯周病治療では、歯周病の進行を止めることはできますが、いったん失われた組織は元通りに回復することはなく、そのまま失われたままとなってしまいます。

ですが、歯周組織再生療法により、失われた骨などの組織を再生することができるので、歯の寿命を延ばせられる可能性が高くなります。

従来の歯周病治療では、歯周病の進行を止めることはできますが、いったん失われた組織は元通りに回復することはなく、そのまま失われたままとなってしまいます。

ですが、歯周組織再生療法により、失われた骨などの組織を再生することができるので、歯の寿命を延ばせられる可能性が高くなります。

当院で行っている歯周組織再生療法

■エムドゲイン

「エムドゲイン・ゲル」という薬剤を歯根の表面に塗布することで、重度の歯周病でも失われた歯周組織を再生できる治療法です。

2002年に厚生労働省の認可を受けたエムドゲインは、世界の30ヵ国以上でも使用されており、これまでに感染症などの報告もなく、安全性の確立した治療法です。

2002年に厚生労働省の認可を受けたエムドゲインは、世界の30ヵ国以上でも使用されており、これまでに感染症などの報告もなく、安全性の確立した治療法です。

■GTR法

歯周病によって骨が失われた部分に「GTRメンブレン」と呼ばれる特殊な膜を挿入することで、骨や歯根膜などの組織を再生させる治療法です。比較的広い範囲で骨が失われてしまっているケースに対して有効な治療法です。

1982年より臨床応用され、それ以来世界各国で行われていますが、膜の設置をするのに高度な技術が要求されるため、より専門的な歯科医師のもとで行われる必要があります。

1982年より臨床応用され、それ以来世界各国で行われていますが、膜の設置をするのに高度な技術が要求されるため、より専門的な歯科医師のもとで行われる必要があります。

■リグロス

「リグロス」と呼ばれる薬剤を用いて骨や歯根膜などの歯周組織の回復が可能な治療法で、治療手順はエムドゲインと同様の方法となります。2016年末から保険適用となり、治療費が抑えられたことで、より多くの方に歯周再生療法を受けていただくことが可能となりました。

リグロスも、これまでにも数多くの臨床試験が行われており、安全性が確立されている治療法です。

リグロスも、これまでにも数多くの臨床試験が行われており、安全性が確立されている治療法です。

歯周組織再生療法のリスク・副作用について

外科手術が必要になる

再生療法を行う場合、いずれの場合でも歯茎の切開が必要になります。

そのため、手術直後には一過性の痛みや腫れなどの症状が起こるリスクがあります。

そのため、手術直後には一過性の痛みや腫れなどの症状が起こるリスクがあります。

すべてのケースで可能になるわけではない

再生療法は、骨の欠損が部分的ではなく、歯の全周に及ぶケースなどにおいては適しません。そのため事前に十分な診査が必要です。

また、歯がぐらぐらしている場合には固定をすることが難しいため、治療を行うことが難しくなります。

また、歯がぐらぐらしている場合には固定をすることが難しいため、治療を行うことが難しくなります。

複数回の施術が必要になることがある

再生療法は一度の施術では骨が十分に回復しないこともあり、その場合には複数回の施術が必要となります。

ある程度の治療期間がかかる

歯周組織の再生はゆっくりと行われますので、一般的に数か月〜1年程度の治療期間が必要になります。

口内の衛生状態が悪いとうまくいきにくい

口内の衛生状態が悪い場合、細菌感染によって再生療法がうまくいかないことがあります。

喫煙していると成功率が下がりやすい

タバコを吸っている場合、傷口が治りにくくなる傾向があるため、治療がうまくいかなくなる可能性が高くなります。